Alain Thébault ne sait pas nager. Cela n’a pas empêché le Finistérien de révolutionner le monde de la voile. En 1980, le marin a 18 ans quand il frappe à la porte de la ferme d’Eric Tabarly. Le célèbre navigateur français laisse le jeune breton déplier ses croquis. Sur ces feuilles froissées, Alain Thébault a dessiné son rêve : des bateaux volants.

Bien avant que l’évidence du foil ne s’impose aux Jeux olympiques, l’enfant du Pays Bigouden y croit dur comme fer. « Les grandes inventions passent par trois étapes, résume Alain Thébault. C’est fou. C’est dangereux. Et c’est évident, on aurait dû le faire plus tôt. »

Depuis plusieurs années, le capitaine Tabarly réfléchit déjà à la question. Pour continuer à survoler la course au large, le marin cherche constamment à optimiser ses performances. Dès 1974, il entre en contact avec les équipes de Dassault Aviation. À leur tête, Alain De Bergh, un ingénieur aéronautique, voileux à ses heures perdues, plus habitué aux calculs de portance sur des avions de chasse qu’aux spécificités navales.

Sur les esquisses d’Alain de Bergh, le bateau, baptisé Paul Ricard, doit être un trimaran volant capable d’affronter la haute mer. D’abord prévu pour la Transat anglaise de 1976, le Paul Ricard ne verra le jour que trois ans plus tard. Lors de sa mise à l’eau, le bateau s’écarte des plans initiaux. Le Paul Ricard va vite et bat le record de la traversée de l’Atlantique établi en 1905.

Mais le bateau ne vole pas. En cause, ses coques en alliage d’aluminium, un matériau bien trop lourd pour le faire décoller. Le poids total du Paul Ricard a triplé entre le premier chiffre de 6 tonnes communiqué à la presse et les 17 tonnes véritablement mesurées sur la balance. « L’équipe d’ingénieurs savait que faire voler un bateau était physiquement possible, note Christian de Bergh. Mais ils n’avaient pas les matériaux à l’époque. » Pour Alain Thébault, le Paul Ricard est une « poule avec de trop petites ailes pour voler. »

Thébault veut aller plus loin. Plus haut surtout. « Eric Tabarly m’a confié les commandes du projet, se souvient-il, j’étais têtu comme trois mules. Il savait que j’irais au bout. » Il faudra 10 ans et la révolution du carbone pour que l’équipage d’Alain Thébault atteigne le premier palier du projet. En 1994, grâce à ses deux foils, l’Hydroptère sort de l’eau pour la première fois.

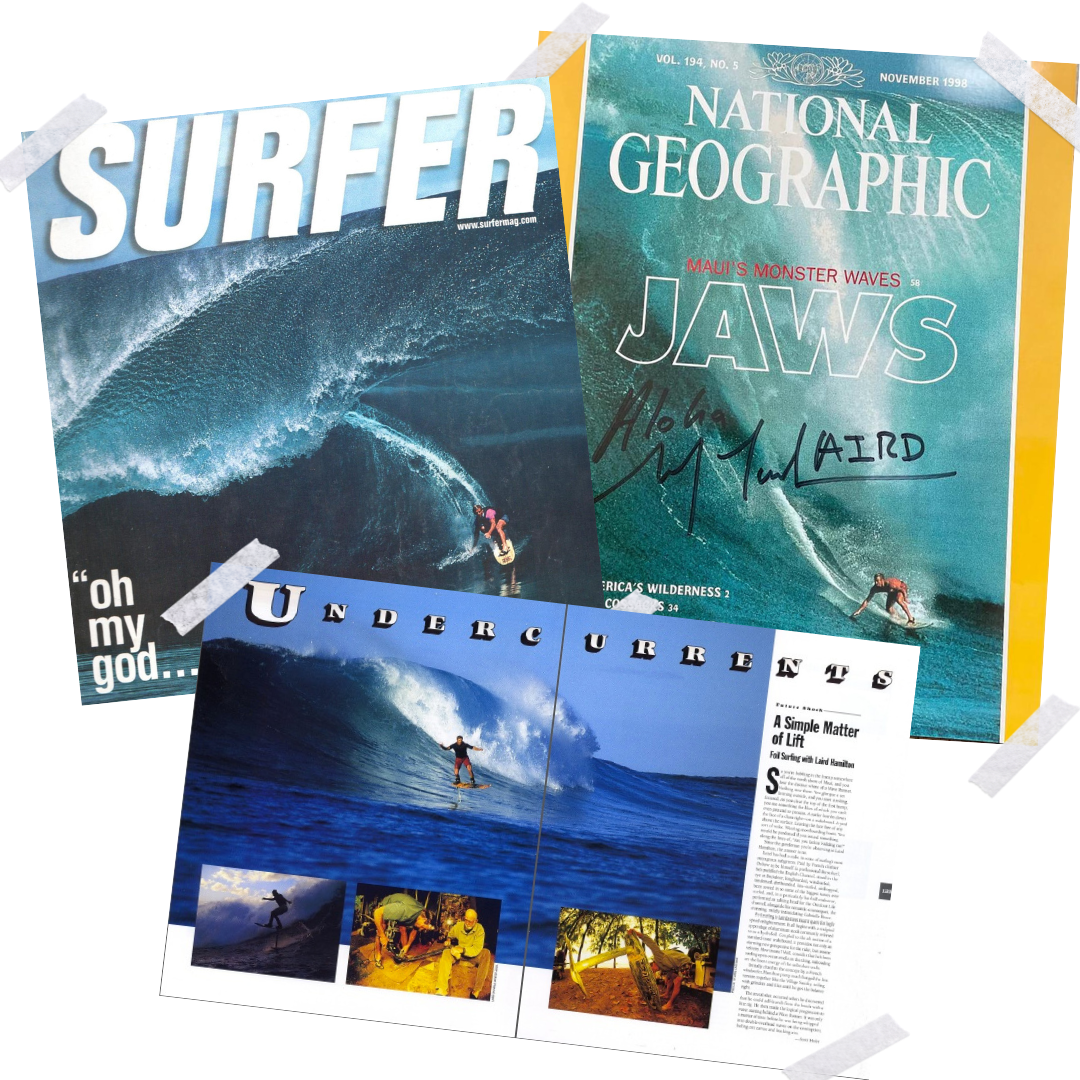

Au même moment, de l’autre côté du globe, Laird Hamilton bouscule lui aussi les lignes de son sport. L’Hawaïen naît les pieds sur une planche. Pendant son adolescence, celui qui deviendra une légende du surf vit, mange, dort pour les vagues. Les abdominaux saillants, la mâchoire carrée et les cheveux décolorés par un soleil brûlant, Laird Hamilton entretient le mythe du surfeur beau gosse et casse-cou. L’Hawaïen est prêt à tout pour dévaler les plus grosses houles du Pacifique, comme la vague de Teahupoo à Tahiti où son tube hors norme reste encore dans toutes les mémoires.

Laird est à peine majeur quand il s’élance sur sa planche à foil. Assis d’abord, puis debout, mais toujours tracté par un zodiac. Les premiers modèles sont rudimentaires. « On a commencé par utiliser des boots de snowboard fixées sur une planche de surf, se souvient ce touche-à-tout. C’était un nouveau jouet pour nous, on était vraiment excités ! »

Pendant plusieurs mois, Laird Hamilton et son ami d’enfance Rush Randle testent différentes tailles de foils, différentes formes, différents matériaux. À tâtons, les deux surfeurs cherchent une planche qui allie stabilité et réactivité pour surfer les puissantes vagues hawaïennes. Malgré les nouvelles sensations qu’elle procure, leur planche volante est reléguée au rang d'étrangeté sans avenir. « Les autres surfeurs se demandaient pourquoi nous faisions ça, raconte Laird Hamilton. Ils étaient effrayés du changement que cela pouvait apporter en termes de glisse. »

Avec son projet d’Hydroptère, Alain Thébault fait aussi face au scepticisme de certains. « J’ai été traité de fou », se remémore le marin avant de balayer les critiques d’une formule bien à lui : « Ça me glisse dessus, comme la pluie sur les plumes d’un cormoran. »

Malgré « quelques casses dans la petite mécanique », des côtes et des genoux brisés en langage Thébault, le marin persiste. « La grande vitesse à la voile, c’est un monde de violence, met en garde le pionnier. On est plus dans un avion que dans un bateau. » Quinze ans après sa mise à l’eau, l’Hydroptère atteint 50,17 nœuds de moyenne sur un mille nautique, soit plus de 90 km/h sur 1,8 kilomètre. Une prouesse réalisable grâce à une coque en alliage composite de carbone et de titane. Le trimaran de 18 mètres de long décolle vers un monde inconnu et devient le voilier le plus rapide au monde.

L’Hydroptère n’est pas le seul à faire la une des magazines. Au tout début des années 2000, les prouesses de Laird Hamilton et sa nouvelle monture sur des vagues mythiques s’impriment sur papier glacé. Sur Jaws, un mastodonte d’eau qui peut dépasser les 20 mètres de hauteur, le surfeur s’envole sous les objectifs des photographes. « Le foil nous permettait de nous émanciper de toutes les imperfections de surface et de surfer des vagues inatteignables auparavant », se passionne le surfeur.

Les images traversent la planète et arrivent en France. Bruno André découvre cette planche sur les pages des revues. Ce touche-à-tout qui arpente la côte Atlantique se souvient de son premier foil, acheté à Rush Randle et

« directement importé d’Hawaï. »

L’Hawaïen commercialise des ailes fabriquées à l’unité. Des modèles en aluminium qui pèsent plus de 7 kg. Sur un forum de chanceux qui ont pu se procurer ces prototypes, les retours d’expériences sont mitigés, entre l’euphorie des pionniers et la frustration d’un matériel encore en développement : « Les sensations sont incroyables, mais impossible de tenir plus de 30 minutes » ; « Attention aux chevilles et aux genoux. Mais quand est-ce que j’y retourne ? »

Bruno André fait partie de ces pionniers. Alors que l’Hydroptère bat les records, le Breton cherche à adapter cette nouvelle innovation à sa pratique de la planche à voile. Comme Alain Thébault avant lui, le windsurfeur mise sur le carbone. Une révolution : « Ça nous a permis d’avoir quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus nerveux. »

Dans son sillage, d’autres Français se lancent à leur tour dans le développement des foils. Mais c’est au milieu des années 2010 que cette aile de carbone à l’allure futuriste explose vraiment, plusieurs décennies après la première rencontre entre Alain Thébault et Eric Tabarly. Les foils envahissent aujourd’hui les plages et s'envoleront jusqu'aux Jeux olympiques.

Que ce soit le capitaine de l’Hydroptère, la légende hawaïenne ou l’entrepreneur breton, tous l’affirment, ils ont participé à l’exploration d’un nouveau territoire. Ces pionniers ont chuté, cassé, mais sont allés jusqu’au bout de leur rêve : voler.

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)